【宮城県】日本唯一の民俗文化「お正月様(年徳神像)」「伝承切り紙」の由来や読み方とは?お正月様はいつから?南三陸町・上山八幡宮を訪ねる

宮城県には、他県には見られない独自の正月文化がある。それが「お正月様(年徳神像)」と呼ばれる神棚飾りと、そこに添えられる「伝承切り紙(きりこ・御幣・おかざり)」の風習だ。白い半紙に鯛や御酒、御餅などの縁起物を切り抜き、神棚に飾ることで歳神様を迎える──この祈りのかたちは、三陸沿岸部を中心に今も連綿と続いている。

私はこの文化の由来と歴史を探るため、南三陸町志津川の上山八幡宮を訪れた。拝殿には、神職の工藤さんが手作業で奉製した切り紙が飾られていた。繊細な文様に込められた祈りは、神棚を荘厳に彩り、地域の人々の信仰を静かに物語っていた。

その光景を前に、私は幼い頃の記憶を思い出した。実家の神棚には、祖父母が毎年欠かさず「お正月様」と「切り紙」を飾っていた。白い紙に込められた祈りは、祖父母から私へと受け継がれ、今も私の暮らしの中に息づいている。

この文化が宮城県だけに残っている理由は、地理的条件と信仰の深さにあると思う。物流が発達しなかった沿岸部では、紙に祈りを託すという発想が自然に根づいたのではないだろうか。切り紙は、物質的な供物の代替ではなく、精神的な豊かさを象徴する民俗芸術でもある。

「お正月様・切り紙」は、ただの飾りではない。それは、祈りのかたちであり、地域の記憶であり、家族の営みだった。私はその由来と歴史を訪ねながら、紙に宿る祈りの意味を深く味わった。

宮城県独特のお正月飾りとして、他にも「仙台門松」や「玉紙(星の玉)」が有名だ。下記の記事も合わせて見てほしい。

参考

レファレンス協同データベース「宮城県で一般的に祀られている,一揃いの御神像「お正月様」について知りたい。」

東北歴史博物館「正月飾り」

KHB東日本放送「宮城・大崎地方で正月に飾る伝承切紙を紹介する企画展 大崎市松山」

目次

「お正月様(年徳神像)」とは

宮城県では、正月に神棚へお迎えする歳神様のことを親しみを込めて「お正月様(しょうがつさま)」または「年徳神像(としとくじんぞう)」と呼ぶ。歳神とは、年の初めに各家庭に降り立ち、その年の五穀豊穣や家内安全、商売繁盛をもたらすとされる来訪神である。全国的には門松や注連縄、鏡餅などで歳神を迎えるが、宮城では神棚に特別な紙飾りを添えて祀るのが特徴だ。

この「お正月様」は、単なる御札ではない。神社から授与される御神札を中心に、鏡餅や御神酒、御幣、そして「きりこ」と呼ばれる切り紙細工を添えて、神棚を荘厳に飾る。これら一式をまとめて「お正月様」と呼ぶこともあり、地域によっては「おかざり」「御神像」「神棚飾り」といった呼称も用いられる。

参考

仙台東照宮「お正月様のおまつり」

宮城県神社庁「お正月様(御神像)をお受けになる皆様へ(お願い)」

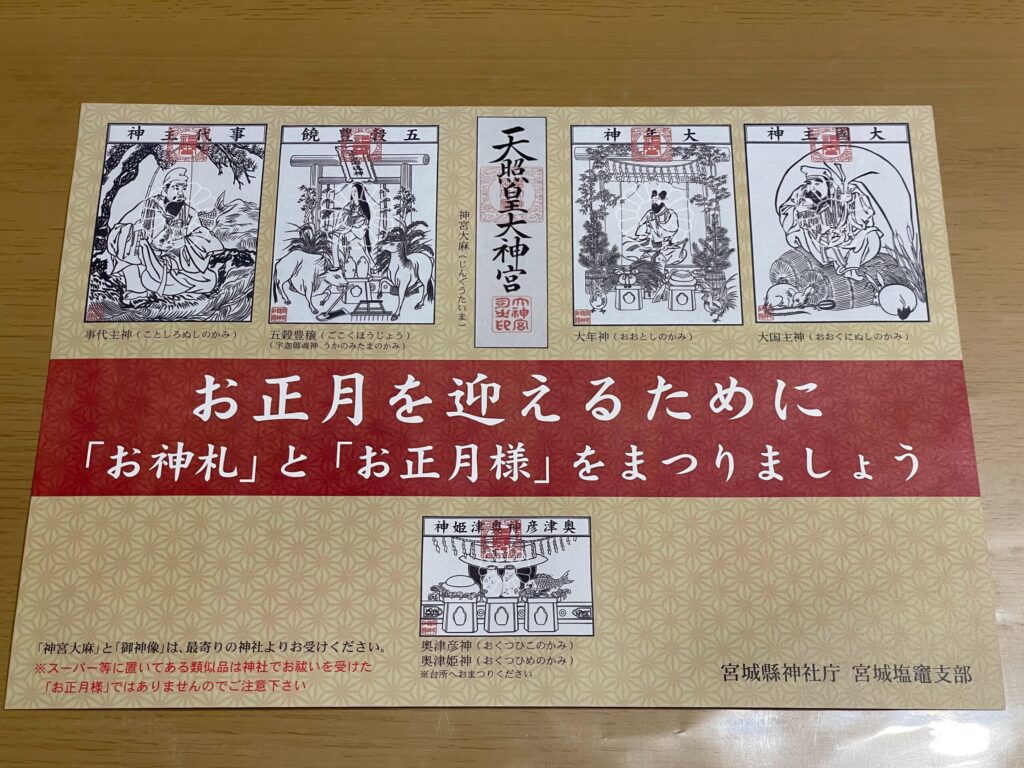

お正月様の種類

宮城県で「お正月様」として神棚にお迎えする御神像(ごしんぞう)は、単なる御札ではなく、神々の姿と御神徳を具体的に表した神聖な紙札である。これらは、歳神様を中心に、家庭の暮らしを支える五柱の神々を一揃いとして祀るのが特徴である。

それぞれの御神像には、以下のような御神徳が込められているそうだ。

- 大年神(おおとしのかみ) その年の歳神様として、家庭の一年をお護りし、幸運と繁栄を授ける神様である。お正月様の中心に祀られ、家内安全・五穀豊穣を願う信仰の核となる存在である。

- 宇迦御魂神(うかのみたまのかみ) 衣食住を司る神様であり、生活の安泰と家屋敷の無事を守護する。台所や食卓の安全を願う家庭では、特に大切に祀られてきた。

- 大國主神(おおくにぬしのかみ) 俗に「ダイコクさま」として親しまれ、郷土の発展、健康の増進、災厄除け、そして人と人との結びつきを取り持つ神様である。家庭円満や地域の繁栄を願う信仰が込められている。

- 事代主神(ことしろぬしのかみ) 「エビスさま」として知られ、商売繁盛や産業の守護神として信仰されている。幸運をもたらし、働く人々の暮らしを支える神様である。

- 奥津彦神(おくつひこのかみ)・奥津姫神(おくつひめのかみ) 釜神様。家庭の台所を守る神々であり、火の神・食の神として、家族の健康と結びつきを保つ存在である。日々の食卓に感謝を捧げる心が、この神々への祈りに通じている。

これらの御神像は、神社で一式として授与されることが多く、年末に新たに受けて神棚にお祀りする。御神像はそれぞれが独立した神格を持ちつつ、家庭の中で調和を保ち、暮らしのあらゆる側面を見守る存在である。

お正月様としてこれらの御神像を迎えることは、単なる伝統ではなく、家族の一年を祈りとともに始めるための大切な所作である。神々の姿をかたちにして祀ることで、目に見えない祈りが暮らしの中に根を下ろしていく。宮城の正月文化は、こうした静かな信仰の積み重ねによって今も息づいている。

参考

宮城県鹿島神社「お正月様のまつり方」

お正月様はいつから祀る?

お正月様をいつから飾るか──この問いに対する明確な答えは、実は地域や家庭によって異なるようだ。宮城県内の神社でも、頒布の開始時期や飾り始めの習わしには幅があり、一律の基準はないようだ。

たとえば、仙台東照宮では12月1日から御神札やお正月様の頒布を開始しており、早い家庭では12月初旬から神棚を整えるところもある。一方で、12月13日は「正月事始め(しょうがつことじめ)」とされ、古くからこの日を境にすす払いを行い、正月の準備に取りかかるのが習わしとされてきた。現在でもこの日を目安に神棚を清め、お正月様を迎える準備を始める家庭が多いと聞く。

飾りつけの時期については、12月28日までに整えるのが一般的とされる。29日は「苦(く)の日」として避けられ、31日は「一夜飾り」として縁起が悪いとされるため、できるだけ28日までに飾り終えるのが望ましいとされているようだ。

参考

仙台東照宮「おふだについて」

お正月様の祀り方

仙台東照宮や鹽竈神社の案内を見ると、「お正月様」を祀る際は、まず神棚を清め、場を整えることから始まる。すす払いを行い、榊を新しくし、神具を洗い整える。神棚は南向きまたは東向きの明るい場所が望ましく、目線より高い位置に据えるのが正式とされるという。

次に、年末に新しく受けた神宮大麻・氏神様のお神札・崇敬神社のお神札をまつる。横に並べる場合は、中央に天照皇大神宮の神宮大麻、向かって右に氏神様、左に崇敬神社のお神札を置く。宮型(一社造り)に重ねて納める場合は、手前から神宮大麻・氏神様・崇敬神社の順に重ねる。

その後、お正月様(五柱の御神像)を神棚の周囲に貼り付けて祀る。一般的な順番は、上記画像にも示されているように、向かって右側に大年神、大國主神、左側に宇迦御魂神・事代主神。そして台所には奥津彦神・奥津姫神(かまがみさま)を祀る形が多いという。御神像は上部をテープや糊で壁に貼り、折れないよう丁寧に扱うとのこと。

最後に、幣束(へいそく)を神棚の前に供え、鏡餅・御神酒・水・塩を整える。ただ神社からの案内を見ると、地域や家の習慣ややり方を優先してよいということだったので、家の人に聞くのも良いかもしれない。

お正月様を迎えるという行為は、形式ではなく“祈りの継承”である。紙に宿る祈りを通して、家族の一年の無事と繁栄を願う宮城独自の正月文化が、今も静かに息づいている。

なぜ「切り紙」は紙なのか

宮城の正月飾りの最大の特徴は、紙を用いた「きりこ」や「御幣」「おかざり」といった切り紙文化である。紙は、古来より神聖な素材とされ、神事においては神の依代(よりしろ)や祓具として用いられてきた。白く清らかな紙は、神の宿る場所を示すと同時に、祈りをかたちにする媒体でもある。

特に三陸沿岸部では、かつて不漁や不作で供物が用意できない年も多く、実物の代わりに紙で供え物を象ったのが「きりこ」の始まりとされる。紙に鯛や御酒、餅、扇などの縁起物を切り抜き、神棚に飾ることで、神様への感謝と願いを表現した。

「きりこ」「御幣」「おかざり」──三つの紙飾り

宮城県内では、正月飾りの紙細工は大きく三つに分類されるようだ。

- きりこ(切り透かし形式):一枚の紙に吉祥文様や供物の図柄を切り抜いたもの。左右対称に折ってから切ることで、鯛や扇、御酒などが浮かび上がる。神棚の正面に飾られることが多い。

- 御幣(幣束形式):神の依代とされる紙飾りで、串に挟んで立てる。白い紙を折り重ねて左右対称にし、紙垂(しで)を垂らす。神棚の左右や屋敷神に供える。

- おかざり(紙注連形式):紙を折り、切れ込みを入れて立体的に仕上げる飾り。しで型が多く、神棚の周囲や玄関、台所などに飾られる。

これらはすべて、神職や地域の長老たちが手作業で奉製し、年末に氏子へ頒布される。仙台市や南三陸町、大崎市などでは今もこの文化が色濃く残っており、特に大崎市岩出山では「きりこ祭り」が開催されるなど、地域の誇りとして継承されている。

上山八幡宮・南三陸町のきりこ文化を訪れる

南三陸町志津川にある上山八幡宮を訪れたのは、年の瀬が迫る冷たい風の吹く日だった。杉木立に囲まれた境内は静かで、空気には凛とした緊張感が漂っていた。拝殿に足を踏み入れると、目に飛び込んできたのは白く繊細な紙細工──きりこだった。鯛、御酒、御餅、御幣──それぞれが丁寧に切り抜かれ、神棚に祀られていた。

このきりこを作っているのは、神職の工藤庄悦さん。毎年12月になると、半紙を切り抜いてきりこを制作し、地域の人々に授与しているという。工藤さんは「新年も皆様の生活が平和でありますことを願って切っています」と語っていた。その言葉には、紙に祈りを込めるという行為の重みがにじんでいた。

その光景を前に、私は幼い頃の記憶がよみがえった。実家の神棚には、祖父母が毎年欠かさず「お正月様」ときりこを飾っていた。白い紙に込められた祈りは、祖父母の手から私の目に届き、今も私の暮らしの中に息づいている。祖父母は農家だった。五穀豊穣、家内安全、豊漁──それらを願って、毎年きりこを飾っていた。

紙に祈りを込めるという行為は、物質的な供物を超えた精神的な豊かさを求める文化だった。神棚に飾られた白い紙細工は、神様への感謝と願いをかたちにしたものであり、家族の営みそのものだった。私はその意味を、上山八幡宮の拝殿で静かに噛みしめた。

境内には、地域の人々が奉納したきりこも並んでいた。それぞれの家庭で祈りのかたちが異なり、切り抜かれた文様には個性が宿っていた。鯛の尾の曲線、御酒の器の丸み──それらは、手仕事の温もりと祈りの深さを物語っていた。

「お正月様・きりこ」は、ただの飾りではない。それは、祈りのかたちであり、地域の記憶であり、家族の営みだった。祖父母から私へと受け継がれたその文化が、今も宮城県で続いていることに、私は深い感慨を覚えた。そしてこれからも、紙に宿る祈りを受け継いでいきたい──そう静かに思った。

所在地: 〒986-0700 宮城県本吉郡南三陸町志津川上の山27−2

電話番号: 0226-46-3453

参考

南三陸町観光ポータルサイト「上山八幡宮 | 南三陸観光ポータルサイト」

南三陸さんさん市場『南三陸みんなのきりこプロジェクト』町内各所で展示中!

まとめ

宮城県の正月文化に息づく「お正月様・切り紙」は、歳神様を迎えるための神棚飾りとして、地域の人々の信仰と祈りをかたちにしてきた。白い半紙に鯛や御酒、御餅などの縁起物を切り抜き、神棚に飾る──この風習は、三陸沿岸部を中心に今も続いており、日本で唯一、宮城県だけに残る民俗文化とされている。

南三陸町の上山八幡宮では、神職が一枚一枚手作業で切り紙を奉製し、年末になると氏子に頒布している。その姿は、祈りをかたちにする営みそのものであり、地域の記憶を静かに継承する手仕事でもある。

私はこの文化の現場を訪れ、祖父母が毎年飾っていた神棚の記憶を思い出した。白い紙に込められた祈りは、祖父母の手から私の目に届き、今も私の暮らしの中に息づいている。物質的な豊かさではなく、精神的な豊かさを求める文化──それが「お正月様・切り紙」の本質なのだと感じた。

この文化が宮城県にだけ残っている理由は、地理的条件と信仰の深さにある。物流が発達しなかった土地だからこそ、紙に祈りを託すという発想が自然に根づいた。仙台市や大崎市などでは今も神職が手作業で奉製し、地域の誇りとして継承されている。

「お正月様・切り紙」は、ただの正月飾りではない。それは、祈りのかたちであり、家族の営みであり、地域の記憶そのものだ。私はその由来と歴史を訪ねることで、紙に宿る祈りの意味を深く味わい、自分がその文化を受け継ぐ一人であることを静かに実感した。

投稿者プロ フィール

-

地域伝統文化ディレクター

宮城県出身。京都にて老舗和菓子屋に勤める傍ら、茶道・華道の家元や伝統工芸の職人に師事。

地域観光や伝統文化のPR業務に従事。