【宮城県仙台市】地名「五橋」の読み方や由来・語源をたずねるin青葉区五橋駅・東二番丁通り・愛宕上杉通り

仙台市の中心部、愛宕上杉通りと東二番丁通りが交差する地点に、地下鉄南北線の五橋駅がある。私はかつてこの周辺に住んでいたことがあり、五橋という地名には特別な思い入れがある。駅前の交差点を抜け、広瀬川へと向かう道を歩くと、懐かしい風景が次々とよみがえってくる。今回の探訪は、そんな記憶を辿る旅でもあった。

五橋駅周辺は、仙台市青葉区と若林区の境界に位置し、都市の喧騒と静けさが交錯する場所だ。愛宕上杉通りは南北にまっすぐ伸びる幹線道路で、仙台市内でも交通量の多い通りのひとつ。一方、東二番丁通りは北西から南東へと斜めに走る特異な道路で、愛宕上杉通りと交差する地点は、地元民でも運転に迷うほど複雑な構造をしている。

この道路の形状は、かつてNHKの「ブラタモリ」でも取り上げられた。番組では、伊達政宗が隠居後に若林区に新たな町割りを行った際、既存の青葉区の街並みと異なる枠組みが採用されたことが、現在の道路の複雑さにつながっていると解説されていた。江戸時代初期の都市設計が今も残っていることに、私は改めてこの町の歴史の深さを感じた。

南へ歩けば広瀬川が流れ、愛宕橋や愛宕大橋など、いくつもの橋が架かっている。かつて「五橋」と呼ばれた橋は現存していないが、この川辺の風景を眺めながら、「こんな感じだったのかな」と想像を巡らせる。橋の名に込められた記憶と、町の名に残された痕跡を探しながら、私は五橋という地名の由来を探ることにした。

参考

仙台市教育センター「五橋中学校の校章、校歌と教育方針を紹介します。」

所在地:〒980-0022 宮城県仙台市青葉区

五橋の読み方・語源・由来

「五橋」と書いて「いつつばし」と読む。仙台市青葉区と若林区にまたがるこの地名は、現在では地下鉄五橋駅を中心とした市街地として知られているが、その由来には江戸時代の町割りと水路の記憶が深く関係している。

かつてこの地域には「清水小路」と呼ばれる通りがあり、その中央には幅1メートルほどの開渠水路が流れていた。この水路と交差する道には、両脇に水路がある十字路が存在し、そこには五つの小さな橋が架けられていたという。これが「五橋」という地名の由来・語源であり、当時は「五ツ橋」とも表記されていた

この五つの橋は、都市の排水や生活用水を流すための水路に架けられたもので、城下町のインフラとして重要な役割を果たしていた。江戸時代の仙台城下では、水路と橋が町の構造を形作る要素であり、地名にもその痕跡が残されている。五橋という名は、そうした都市設計の記憶を今に伝える貴重な地名なのだ。

また、五橋という名には「梅花橋」や「梅がへの橋」といった別名もあったとされる。これは、五つの橋が梅の花の五弁に似ていたことに由来すると言われており、町名に込められた美的感覚がうかがえる

現在の五橋地区には、仙台青葉学院大学や東北学院大学のキャンパスがあり、学生の街としても知られている。かつての水路や橋は姿を消してしまっている。

五橋駅周辺を歩く

地下鉄南北線・五橋駅の改札を出ると、目の前には愛宕上杉通りと東二番丁通りが交差する大きな交差点が広がっている。私はかつてこの周辺に住んでいたことがあり、駅前の風景には懐かしさがこみ上げてくる。通勤や買い物、友人との待ち合わせ——この交差点は、私の日常の起点だった。

まず目に入るのは、南北にまっすぐ伸びる愛宕上杉通り。仙台駅から南へと続くこの通りは、交通量も多く、都市の幹線としての役割を果たしている。一方、斜めに交差する東二番丁通りは、北西から南東へと走る特異な道路で、初めて訪れる人には少し混乱を招く構造だ。実際、私も住み始めた頃は何度か道を間違えた記憶がある。

この道路の形状については、NHKの「ブラタモリ」でも取り上げられていた。番組では、伊達政宗が隠居後に若林区に新たな町割りを行った際、既存の青葉区の碁盤目状の街並みとは異なる枠組みが採用されたことが、現在の道路の複雑さにつながっていると解説されていた。江戸時代初期の都市設計が今も残っていることに、私は改めてこの町の歴史の深さを感じた。

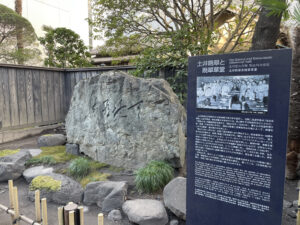

交差点を南へと進むと、やがて広瀬川の流れが見えてくる。川沿いには愛宕橋や愛宕大橋など、いくつもの橋が架かっており、五橋という地名の由来を思い起こさせる風景が広がっている。かつてこの地には、清水小路に沿って五つの小橋が架かっていたとされるが、現在その橋は残っていない。それでも、川辺に立ち、風に吹かれながら「こんな感じだったのかな」と思いを馳せる時間は、都市の記憶と向き合う貴重なひとときだった。

五橋駅周辺には、仙台青葉学院大学や東北学院大学のキャンパスがあり、学生たちの姿も多く見かける。コンビニやカフェ、古書店などが点在し、若者の街としての顔も持っている。私はかつて、駅前の小さな喫茶店で原稿を書いたことがある。窓から見える交差点の風景と、行き交う人々の姿が、文章のリズムを整えてくれた。

今回の訪問では、五橋という地名の由来を探るとともに、かつての記憶を辿る旅でもあった。交差点の複雑さ、広瀬川の風、学生たちの声——それらが重なり合い、五橋という町の奥行きを感じさせてくれた。地名は、ただのラベルではない。それは、土地に刻まれた人々の営みと、文化の痕跡を語る語り部なのだ。

所在地:〒984-0075 宮城県仙台市若林区清水小路

まとめ

五橋という地名を歩いてみると、そこには仙台という都市の記憶が静かに息づいている。かつてこの地に五つの橋が架かっていたこと、それが町の名となり、今もなお人々の暮らしの中に残っていること——その事実に触れたとき、私はこの町の奥深さに改めて感動した。

愛宕上杉通りと東二番丁通りが交差する五橋駅周辺は、都市の構造と歴史が交錯する場所だ。特異な道路の形状は、伊達政宗による町割りの名残であり、江戸時代初期の都市設計が今も生きていることを示している。ブラタモリで紹介されたように、仙台の町は過去と現在が重なり合う層のような構造をしている。

広瀬川の流れと、そこに架かる橋の数々。かつての五橋は現存していないが、川辺に立ち、風に吹かれながら「こんな感じだったのかな」と思いを馳せる時間は、都市の記憶と向き合う貴重なひとときだった。地名は、ただのラベルではない。それは、土地に刻まれた人々の営みと、文化の痕跡を語る語り部なのだ。

私はかつてこの町に住んでいた。五橋駅から広瀬川までの道を何度も歩き、交差点で迷い、川辺で風に吹かれた。今回の探訪は、そんな記憶を辿る旅でもあった。五橋という名を口にするたび、私はこの町の誇りと、そこに生きた人々の記憶を思い出す。これからも、この地名が語り継がれていくことを願ってやまない。

地名の読み方に驚き、その由来に感嘆する。青葉区の「定義山(じょうぎさん)」は、まさにその典型である。地名に込められた信仰と歴史の重みは、仙台の文化を語る上で欠かせない。定義山の詳細は別記事にて紹介しているので、ぜひご一読いただきたい。

投稿者プロ フィール

-

地域伝統文化ディレクター

宮城県出身。京都にて老舗和菓子屋に勤める傍ら、茶道・華道の家元や伝統工芸の職人に師事。

地域観光や伝統文化のPR業務に従事。