【宮城県】日本有数のスイーツ「仙台駄菓子」50種類を超えるかわいい菓子の特徴や歴史、有名老舗の熊谷屋・日立屋をたずねる

宮城県仙台市。政宗公の城下町として知られるこの地には、もうひとつの顔がある——それは「駄菓子の町」としての仙台だ。黒砂糖やきな粉、水飴などを使った素朴な和菓子が、今も職人の手によって作られ続けている。その数、なんと50種類以上。全国でも類を見ないほど多彩な駄菓子文化が、仙台には息づいている。

私はこの仙台駄菓子の世界を探るべく、実際に市内の老舗を訪ね、店頭に並ぶ菓子を手に取り、味わい、職人の話に耳を傾けた。そこには、単なる「懐かしい味」では語り尽くせない、地域の歴史と暮らしが織り込まれていた。

仙台駄菓子の起源は、江戸時代にまで遡る。伊達政宗が茶の湯文化を重んじ、菓子づくりを奨励したことが、庶民の間にも甘味文化を広げた。白砂糖が高価だった時代、黒砂糖や穀物を使った駄菓子は、手軽で滋養にも富み、子どもから大人まで親しまれた。

今も仙台市内には、創業百年を超える老舗が点在し、手作業で駄菓子を作り続けている。その味は、時代を超えて受け継がれた職人の技と、地域の記憶そのものだ。

この記事では、「仙台駄菓子とは何か」「政宗が育んだ菓子文化」「50種類以上の多様な菓子の世界」「実際に買いに行った探訪記」を通じて、仙台の甘い魅力を紐解いていく。

参考

農林水産省「仙台駄菓子(せんだいだがし)|にっぽん伝統食図鑑 - 宮城県」

せんだい旅日和「仙台駄菓子 | 【公式】仙台観光情報サイト」

全国菓子工業組合連合会「仙台駄菓子」

目次

仙台駄菓子とは

「仙台駄菓子」とは、黒砂糖、きな粉、水飴などを主原料とした素朴な和菓子の総称である。その特徴は、素材の味を生かしたやさしい甘さと、職人の手仕事による独特の形や食感にある。全国に駄菓子文化は数あれど、仙台ほど種類が豊富で、地域に根ざしたものは珍しいという。

昭和30年代、地元の菓子職人たちが「仙台駄菓子」として統一名称を掲げたことで、地域ブランドとしての認知が広がり、現在では「日本五大駄菓子」の1つとして数えられている。それ以前から、仙台では庶民の間で駄菓子づくりが盛んであり、家庭でも簡易な菓子を作る文化が根づいていた。

代表的な仙台駄菓子には、「きなこねじり」「太白飴」「ささら飴」「黒ぱん」「みそぱん」「うさぎ玉」「えそべ」「ぶどうにぎり」「吉原巻」などがある。名前だけでは想像しづらいものも多いが、どれも素材と形に意味があり、地域の風土や季節感を映している。

たとえば「ささら飴」は、細くねじった形状が笹の葉に似ていることから名づけられた。黒砂糖の濃厚な甘みと、噛むほどに広がる香ばしさが特徴だ。「太白飴」は、仙台市太白区にちなんだ名で、白く柔らかな飴が口の中で優しく溶ける。根強いファンも多かったようで、宮城県登米市では、太白餅が銘菓となっている。

仙台駄菓子の魅力は、味だけではない。包装や箱詰めにも工夫が凝らされ、贈答品としても重宝されている。特に正月やお盆、節句などの季節行事には、駄菓子が欠かせない存在となっている。

職人の手による製造は、機械化が進む現代においても守られている。一つひとつの菓子に込められた技術と心意気は、まさに地域文化の結晶だ。仙台駄菓子は、ただの「昔懐かしい味」ではない。それは、仙台という町が育んだ、甘くて深い記憶そのものなのだ。

参考

NHK「仙台駄菓子 野趣あふれる東北の和菓子」

仙台駄菓子の歴史

仙台駄菓子の背景には、戦国武将・伊達政宗の美意識と文化的関心が深く関わっている。政宗は武勇に優れた一方で、茶の湯や書画、料理にも造詣が深く、特に菓子に対しては強い関心を持っていた。彼の時代、菓子は単なる嗜好品ではなく、もてなしの心や格式を表す重要な文化要素だった。

政宗が仙台城に元に築いた城下町では、茶の湯の広まりとともに菓子づくりが盛んになった。武家や町人の間で、白砂糖を使った上菓子は高価で手が届かない一方、黒砂糖や穀物を使った素朴な菓子は庶民の間で親しまれた。これが後に「駄菓子」と呼ばれる文化の基盤となった。

政宗は、京都や江戸から職人を招き、仙台に菓子づくりの技術を根づかせたとされる。彼が好んだのは、見た目に美しく、味わいに奥行きのある菓子。仙台駄菓子の中には、政宗の時代に生まれたとされるものも多く、例えば「太白飴」や「吉原巻」などは、茶席でのもてなしにも使われた記録が残っているという。

また、政宗は藩内の産業振興にも力を入れており、菓子づくりはその一環でもあった。地元の穀物や黒砂糖を活用し、保存性が高く、栄養価もある駄菓子は、庶民の暮らしに寄り添う食文化として定着していった。

仙台駄菓子は、政宗の美意識と庶民へのまなざしが融合した文化の結晶である。武将が育んだ甘味の系譜は、今も仙台の町に息づいている。駄菓子を手に取るとき、そこには政宗の時代から続く、静かな誇りと技の継承が感じられるのだ。

50種類以上!多種多様な仙台駄菓子の世界

仙台駄菓子の魅力は、その種類の豊富さにある。現在確認されているだけでも50種類以上が存在し、それぞれに独自の形、味、由来がある。素材は黒砂糖、きな粉、水飴、米粉などが中心で、素朴ながら奥深い味わいが特徴だ。

「きなこねじり」は、仙台駄菓子の代表格。きな粉と水飴を練り、ねじることで独特の食感を生み出す。噛むほどに香ばしさが広がり、素朴な甘さが口に残る。「太白飴」は白く柔らかな飴で、口どけがよく、子どもから年配者まで幅広く親しまれている。

「ささら飴」は、細くねじった形状が笹の葉に似ていることから名づけられた。黒砂糖の濃厚な甘みと、噛むほどに広がる香ばしさが特徴だ。「黒ぱん」「みそぱん」は、パンと名がついているが、実際には焼き菓子に近く、しっとりとした食感と深い味わいがある。

「うさぎ玉」は、丸くて白い見た目が愛らしく、祝い事にも使われる。「えそべ」は、きな粉をまぶした餅菓子で、柔らかさと香ばしさが絶妙に調和している。「ぶどうにぎり」は、ぶどうの風味を加えた珍しい一品で、現代的なアレンジが光る。

「吉原巻」は、黒砂糖の生地を薄く伸ばし、巻いて仕上げる伝統菓子。その名は江戸時代の遊郭・吉原に由来するとされ、華やかな文化の香りを今に伝える。

これらの駄菓子は、季節や地域によっても微妙に異なる。同じ名前でも店によって味や形が違い、職人の個性が反映されている。仙台市内には、熊谷屋をはじめとする老舗が点在し、それぞれが独自の駄菓子を守り続けている。

仙台駄菓子は、単なる「おやつ」ではない。それは、地域の風土、職人の技、そして人々の暮らしが織りなす文化のかたちなのだ。

仙台駄菓子を訪ねる

仙台駄菓子の魅力を肌で感じるには、やはり実際に店を訪ねてみるのが一番だ。

元祖 仙台駄菓子本舗 熊谷屋

私はまず、青葉区木町通にある「熊谷屋本店」を訪れた。創業300年を超える老舗で、店内には所狭しと駄菓子が並ぶ。きなこねじり、太白飴、ささら飴、黒ぱん、うさぎ玉——どれも手作りの温もりが感じられる。

店主の熊谷さんは、駄菓子づくりのこだわりを語ってくれた。「機械化すれば早いけれど、味が変わってしまう。うちは昔ながらの手仕事です」。その言葉通り、ひとつひとつの菓子に職人の技と心が込められていた。

所在地:〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目2−57

電話番号:0222341807

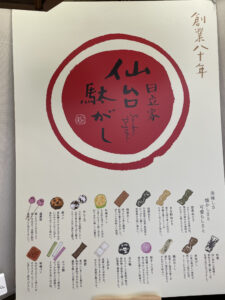

仙台駄菓子本舗 日立家

次に向かったのは、宮城野区にある「日立屋」。こちらも創業百年を超える老舗で、地域に根ざした駄菓子店として知られている。店内には、昔ながらの木箱に詰められた駄菓子が並び、どこか懐かしい空気が漂っていた。「しほがま」「ずんだもち」「月の輪」どれも美味しい。私は「ちゃっこ詰め合わせ」を購入した。店主の方は「子どもたちが来ると、まず目を輝かせるんですよ」と笑う。仙台駄菓子は、今も世代を超えて人々を惹きつけている。

所在地: 〒983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原1丁目4−7

電話番号: 022-297-0525

「石橋屋」と「中鉢屋」

一方で、残念な知らせも耳にした。かつて仙台駄菓子の名店として知られた「石橋屋」や「中鉢屋」は、近年閉店してしまったという。職人の高齢化や後継者不足、時代の変化が背景にある。長く続いた味が途絶えるのは寂しいが、それでも熊谷屋や日立屋のように、今も伝統を守り続ける店があることは心強い。

「石橋屋」は仙台駄菓子に関する資料を仙台市歴史民俗資料館に譲渡しており、定期的に仙台駄菓子文化の展示が行われているようだ。

参考

所在地: 〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1丁目3−7

電話番号: 022-295-3956

仙台駄菓子が買える店

仙台駄菓子は、仙台駅の地下街エスパルや仙台空港の売店、オンラインショップなどでも手軽に購入できる。最近では観光客向けに工夫されたパッケージも多く、贈り物やお土産としても人気が高まっている。

けれど、やはり本当の魅力に触れるには、実際に店を訪れてみるのが一番だ。職人が並べた菓子を前に、素材や作り方の話を聞きながら選ぶ時間には、格別の味わいがある。手に取った駄菓子のひとつひとつに、仙台という町の記憶と人の手の温もりが宿っている。

参考

宮城県物産振興協会オンラインショップ「仙台駄菓子詰合せ 790g【熊谷屋】」

まとめ

仙台駄菓子は、伊達政宗の時代から続く菓子文化の結晶である。黒砂糖やきな粉、水飴などを使った素朴な味わいは、庶民の暮らしに寄り添い、今も職人の手によって守られている。その数、50種類以上。素材も形も異なる多様な菓子が、仙台の風土と人々の記憶を映している。

政宗が茶の湯文化を通じて菓子づくりを奨励したことが、仙台駄菓子の礎となった。高価な白砂糖ではなく、身近な素材を使った駄菓子は、庶民の間で広まり、地域に根づいた文化として育まれてきた。

実際に熊谷屋や日立屋を訪ね、職人の話を聞きながら駄菓子を選ぶ時間は、まるで仙台の歴史を味わう旅のようだった。一方で、石橋屋や中鉢屋の閉店という現実もあり、伝統を守ることの難しさも感じた。

それでも、仙台駄菓子は今も生きている。店頭に並ぶ菓子のひとつひとつに、職人の技と地域の誇りが宿っている。観光客が手に取る駄菓子の箱には、仙台の甘い記憶が詰まっているのだ。

仙台は、政宗の城下町であると同時に、菓子の町でもある。駄菓子を通じて、仙台の文化と人々の暮らしに触れることができる。この町の甘味は、過去と現在をつなぐ、静かで力強い文化の証なのだ。

投稿者プロ フィール

-

地域伝統文化ディレクター

宮城県出身。京都にて老舗和菓子屋に勤める傍ら、茶道・華道の家元や伝統工芸の職人に師事。

地域観光や伝統文化のPR業務に従事。