【宮城県大崎市】日本初・奇跡の完全体・遮光器土偶はなんのためのもの?宇宙人?どこで見れる?アラハバキ神の謎をたどるin田尻・恵比寿田遺跡

宮城県大崎市田尻──この静かな町に、全国でも極めて珍しい“完全体”の遮光器土偶が出土したことをご存じだろうか。発見されたのは1943年、戦時下の農作業中。恵比寿田遺跡の畑から掘り出されたその土偶は、縄文時代後期のものとされ、筑波大学の研究では「奇跡的な保存状態」と評されている。頭部から足先まで欠損のない遮光器土偶は、考古学的にも文化的にも非常に価値が高いという。

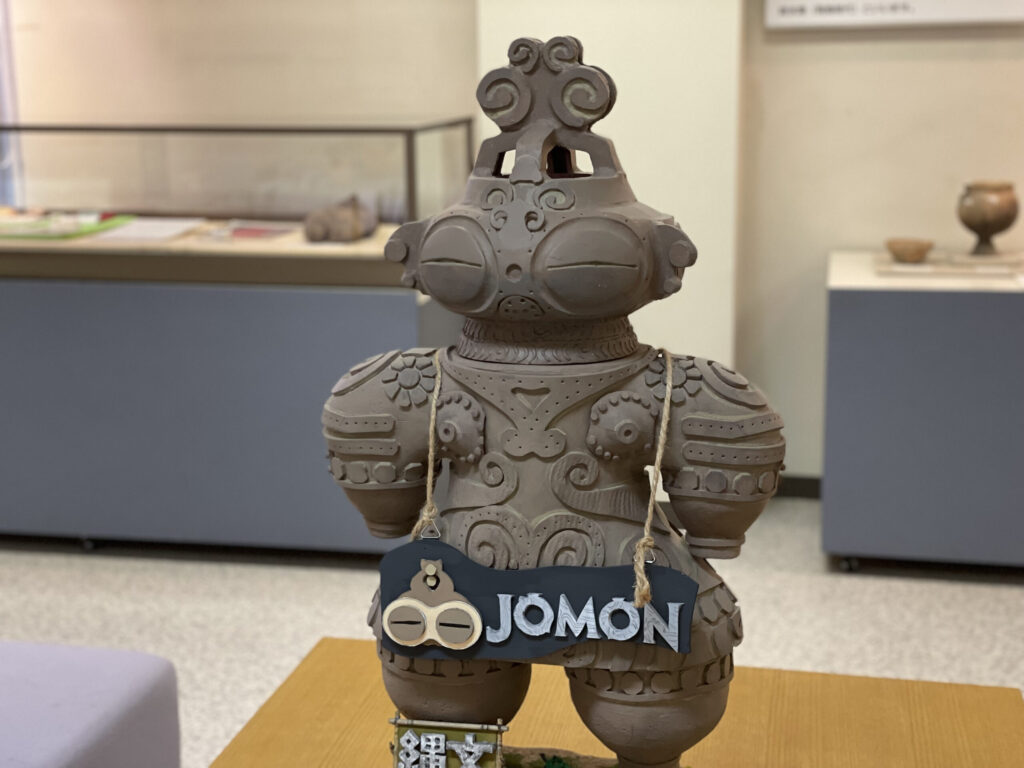

遮光器土偶といえば、青森県の亀ヶ岡遺跡などが有名だが、宮城県北部の田尻で完全体が見つかったという事実は、東北の縄文文化の広がりを示す重要な証左でもある。かつて田尻町だった頃には、この土偶をモチーフにしたキャラクター「どぐっぴー」が町のPRに活用されていた。土偶が町の顔になる──それは、地域が自らの歴史と文化を誇りに思っている証でもある。遮光器土偶がどこで見れるのか、実は大崎市田尻総合支所内で「奇跡の完全体・遮光器土偶」の精工なレプリカが見れる。

今回私は、その遮光器土偶のレプリカが展示されている田尻総合支所を訪ね、あわせて出土現場である恵比寿田遺跡にも足を運んだ。改めて遮光器土偶について考えると謎や分からないことだらけだった。そもそも遮光器土偶とは何か、なぜ作られたのか、宇宙人なのか?そしてこの地に残るアラハバキ神との関係性とは──。遮光器土偶についてまったく分からない素人の筆者なりに、縄文の記憶をたどってみた。宮城出身でありながら、はじめて遮光器土偶をめぐったこの旅は、静かでありながら、どこか心を揺さぶるものだった。

田尻の土偶は、単なる考古資料ではない。それは、土地に根ざした祈りのかたちであり、縄文人の精神性が今も息づいている証だと思う。この記事では、遮光器土偶について調べた基礎知識から、田尻の土偶の特異性、そして現地で感じた空気感までを、丁寧に綴っていきたい。

参考

筑波大学「Demo」

大崎市田尻観光協会「恵比須田遺跡」

目次

遮光器土偶とは?

遮光器土偶は、縄文時代晩期にかけて作られた土製の人形で、主に東北地方や北海道南部で出土している。最大の特徴は、まるでスキーゴーグルのような大きな目の造形──この形状が「遮光器(しゃこうき)」に似ていることから名付けられたという。名称の由来は、極北民族が雪の照り返しから目を守るために使う遮光器に着目した人類学者・坪井正五郎氏の説に基づくようだ。

この土偶は、胴体にくびれがあり、脚部は太く、全体に幾何学的な文様が施されている。造形は抽象的でありながら、どこか人間らしい温もりを感じさせる。特に目の表現は誇張されており、近年では「目力」や「美の象徴」としての解釈も登場している。漫画やアニメに登場するキャラクターの目の大きさと重ねて語られることもあり、古代人の美意識が現代にも通じるという考察もあり、なるほどと思う。

遮光器土偶は、単なる装飾品ではなく、祈りや願いが込められていたと考えられている。妊娠・出産・再生を象徴する存在として、女性の身体を模したとされる説が根強いようだ。骨折や病気の治癒を願って、意図的に破壊された土偶も多く、医療的なまじないの道具だった可能性もある。ネットやSNSでは噂される宇宙人とはあまり関係ないことが残念だ。壊れた状態で出土することが多い中、田尻の遮光器土偶はほぼ完全な形で残っており、全国的にも極めて稀な例とされている。

参考

文化財高精細画像公開システムe国宝「土偶」

大崎市田尻で出土された奇跡のほぼ完全体「遮光器土偶」

宮城県大崎市田尻蕪栗にある恵比須田遺跡は、縄文時代の初期から晩期、さらに奈良・平安時代に至るまでの生活痕跡が残る、県内でも稀有な長期定住型の遺跡である。1943年(昭和18年)、この遺跡の東端で農民が桑の根を掘っていた際、ほとんど傷のない状態で遮光器土偶が発見された。脚先の一部を除いてほぼ完形品であり、1981年には国の重要文化財に指定された。

出土した場所は「石囲い」と呼ばれる構造の中で、何らかの祭祀が行われていたと推定される。つまりこの土偶は、単なる偶像ではなく、祈りの道具として特別な扱いを受けていた可能性が高い。体全体に施された文様は、東北地方の縄文晩期に特徴的な亀ヶ岡式土器の意匠と共通しており、造形技術の高さと精神性の深さがうかがえる。

この遮光器土偶は、出土時から左足が欠けていたが、それ以外はほぼ完全な形で残っていた。土偶が壊れた状態で見つかることが多い中、これほど保存状態の良いものは奇跡に近い。壊れた理由については、「儀式で意図的に破壊された」という説と、「土中で自然に損傷した」という説があり、いまだ決着はついていない。

現在、土偶の本体は東京国立博物館に所蔵されており、田尻総合支所などには精巧なレプリカが展示されている。2023年には約30年ぶりに宮城県内で“里帰り展示”が行われ、地域の人々にとっても大きな話題となった。この土偶は、田尻の歴史と文化を象徴する存在であり、縄文人の祈りと造形美が今もなお人々の心を惹きつけてやまない。

遮光器土偶は何のためにある?

遮光器土偶の用途については諸説あるが、最も有力なのは「祈りの道具」としての役割だそうだ。特に妊娠・出産・再生を象徴する存在として、女性の身体を模したとされる説が根強い。骨折や病気の治癒を願って、意図的に破壊された土偶も多く、医療的なまじないの道具だった可能性もある。土偶の破損は、単なる偶然ではなく、儀式的な意味を持っていたと考えられている。

一方で、ネットやSNSを見ると、遮光器土偶の造形には、東北地方に古くから伝わる「荒脛巾(アラハバキ)神」との関連を指摘する声もある。

遮光器土偶と荒脛巾(アラハバキ)神

遮光器土偶とアラハバキ神──この二つの存在が重ねて語られることは、考古学の教科書には載っていない。けれど、宮城県の土地に立ち、風を感じ、神社を巡ると、両者の間に流れる“何か”を感じずにはいられない。とりわけ、大崎市岩出山に鎮座する荒脛巾(あらはばき)神社は、遮光器土偶の出土地・田尻と同じ市内にあり、縄文の祈りと古代信仰が交差する象徴的な場所といえる。

アラハバキ神は、記紀神話に登場しない“謎の神”として知られ、全国に150社以上の神社が点在するが、その多くは東北地方に集中している。旅の神、足の神、塞の神──その性格は地域によって異なり、宮城県では「腰から下の病に霊験あり」とされることもある。鹽竈神社の末社として祀られる荒脛巾神社や、多賀城跡の外縁にある神社など、伊達家や朝廷との関係も深く、由緒ある信仰の痕跡が残っている。

一方、遮光器土偶は縄文時代晩期に作られた土製の人形で、祈りや医療、豊穣を願う祭祀具とされる。田尻の土偶は、ほぼ完全な形で出土した奇跡的な例であり、出土地点が「石囲い」だったことから、何らかの祭祀に用いられていた可能性が高い。その造形は、脚部が太く、目が異様に大きく、全身に渦巻き文様が施されている──この“異形”が、アラハバキ神の姿と重ねられることがある。

実際、遮光器土偶とアラハバキ神が似ているという説は、偽書とされる『東日流外三郡誌』に記されているが、現代の歴史愛好家や民俗研究者の間では、あくまで“楽しみの仮説”として語られている。アラハバキ神が縄文時代から祀られていたという説もあるが、学術的には磐座信仰や巨石信仰が古墳時代以降に広がったとされており、縄文との直接的なつながりは定かではない。

それでも、岩出山の荒脛巾神社のように、田んぼの真ん中で大地の守り神としての社が今も残っていることは、縄文的な自然崇拝の名残を感じさせる。宮城県は、アラハバキ伝説が多く残る土地だ。その中で、遮光器土偶が出土した田尻と、アラハバキ神社が鎮座する岩出山が同じ市内にあるという事実は、偶然以上の意味を持つように思える。学術的な証明はなくとも、土地に残る信仰と造形の記憶が、確かに残っていることに強いロマンを感じる。

大崎市田尻の恵比寿田遺跡を歩く

田尻の町を歩いていると、どこか時間の流れが緩やかに感じられる。田畑が広がる蕪栗地区の一角に、遮光器土偶が出土した恵比寿田遺跡がある。案内板は控えめで、観光地然とした派手さはない。けれど、そこに立つと、縄文人がこの地に暮らしていたという実感がじわじわと湧いてくる。

遺跡は、北上川の支流・追川沿いの低丘陵に位置し、縄文時代早期末(約7,000年前)から晩期(約3,300年前)までの土器や石器が広範囲にわたって出土している。特に昭和18年(1943年)、農民が桑の根を掘っていた際に偶然発見された遮光器土偶は、ほぼ完形品であり、国の重要文化財に指定されている。出土地点は「石囲い」と呼ばれる構造の中で、祭祀に使われていた可能性が高い。

現地には土偶の実物はないが、周囲の地形や空気感が、縄文人の営みを想像させてくれる。土偶が出土した場所は、今も畑として使われているが、地元の人々はその価値をよく知っている。話を聞くと、「あそこから出たんだよ」と誇らしげに語ってくれる方もいた。

遺跡からは、貝殻でこすった跡のある土器、草の繊維を混ぜた焼き物、竹で模様をつけた器など、時代ごとの特徴を持つ出土品が数多く見つかっている。石棒、矢じり、耳飾り、小型土偶なども含め、他の遺跡では見られないほどの多様性がある。

所在地: 〒989-4301 宮城県大崎市田尻蕪栗恵比須田

どこで見られる?遮光器土偶の展示スポット紹介

遮光器土偶の実物は現在、東京国立博物館に所蔵されている。田尻で出土したこの土偶は、保存状態が極めて良好で、学術的にも文化的にも高く評価されている。高さ36.1cm、肩幅21.0cmの堂々たる姿は、縄文時代の造形美と精神性を今に伝える貴重な資料だ。

とはいえ、田尻で出土した土偶を地元で見られないのは少し寂しい。そこで活躍するのが、精巧なレプリカの存在だ。現在、田尻総合支所内に遮光器土偶のレプリカが展示されており、誰でも自由に見学することができる。展示スペースは小規模ながら、土偶の造形を間近で観察できる貴重な場所だ。

田尻総合支所

〒989-4308 宮城県大崎市田尻沼部富岡183−3

0229391111

他にも、遮光器土偶や他の土偶を見られるスポットとしては、青森県の是川縄文館(合掌土偶)や青森県立郷土館などがあるが、田尻の土偶はその保存状態と造形の完成度において、全国でも屈指の存在だ。地元に残るレプリカ展示は、地域の誇りを静かに伝える“文化の灯”とも言える。

田尻を訪れた際には、ぜひ総合支所に立ち寄ってみてほしい。

参考

東京国立博物館「遮光器土偶 (しゃこうきどぐう)」

青森県立郷土館「遮光器土偶(複製) |シャコウキドグウ(フクセイ)」

岩手県立博物館「展示室のご案内|岩手県立博物館」

旧田尻町のマスコットキャラクター「どぐっぴー」と地域の誇り

かつて田尻町だった頃、この遮光器土偶をモチーフにした町のキャラクター「どぐっぴー」が存在していた。丸い目にくびれた胴体、どこか愛嬌のある姿──縄文の造形美を親しみやすくアレンジしたその姿は、町の広報誌やイベントで活躍し、地域の子どもたちにも親しまれていた。

「どぐっぴー」は、単なるマスコットではなかった。それは、田尻の人々が自分たちの土地に誇りを持ち、縄文の記憶を未来につなげようとする意思の象徴だった。遮光器土偶という学術的にも貴重な文化財を、キャラクターとして身近に感じさせることで、地域の歴史を“自分ごと”として捉えるきっかけを作っていた。

今では「どぐっぴー」の姿を見る機会は少なくなったが、町の人々の記憶にはしっかりと残っている。「昔は広報誌に載ってたよ」「イベントで着ぐるみが来たこともあった」と、懐かしそうに語る声が聞こえる。それは、文化を“生きたもの”として受け継いできた証でもある。

まとめ

遮光器土偶は、縄文人の祈りのかたちであり、造形美の極致でもある。宮城県大崎市田尻の恵比寿田遺跡から出土した完全体の遮光器土偶は、学術的にも文化的にも極めて貴重な存在のようだ。昭和18年、農民の手によって偶然掘り出されたその土偶は、石囲いの中に収められていたことから、祭祀の道具として特別な意味を持っていたと考えられている。

この土偶が語るのは、縄文人の精神性だけではない。地域の人々がそれを誇りとして受け止め、キャラクター「ドグッピー」として親しみ、総合支所にレプリカを展示して文化を継承している姿は、現代における“祈りのかたち”とも言える。文化は、保存されるだけではなく、語られ、触れられ、共有されることで生き続ける。

さらに、同じ大崎市内にはアラハバキ神社が鎮座しており、遮光器土偶との造形的・象徴的な共鳴が語られることもある。学術的には確証のない仮説であっても、土地に残る信仰と造形の記憶が、静かに語りかけてくる。縄文の祈りは、今もこの地に息づいているのだ。

遮光器土偶は、過去の遺物ではなく、未来へとつながる文化の種である。田尻の土偶が私たちに教えてくれるのは、祈りと誇りが土地に根を張り、人の心に残っていくということ。縄文と現代、そして未来をつなぐその姿は、静かでありながら、確かな力を持っている。

投稿者プロ フィール

-

地域伝統文化ディレクター

宮城県出身。京都にて老舗和菓子屋に勤める傍ら、茶道・華道の家元や伝統工芸の職人に師事。

地域観光や伝統文化のPR業務に従事。