【宮城県仙台市】地名「晩翠通り」の読み方や語源・由来をたずねるin青葉区晩翠草堂・荒城の月

仙台市青葉区の中心部を南北に貫く「晩翠通り」。その名を初めて耳にしたとき、私は地域文化ライターとしての好奇心を抑えきれなかった。晩翠——その響きには、どこか文学的で、静かな余韻がある。実際に歩いてみると、通り沿いには整然と並ぶ銀杏の木々が風に揺れ、黄色く色づいた葉が舞い落ちる様子は、まるで詩の一節のようだった。

晩翠通りは、仙台市青葉区の北四番丁から定禅寺通りまでを結ぶ約1.2kmの通りで、広瀬川の流れにもほど近い。通りの両側には銀杏並木が続き、秋には黄金色のトンネルが現れる。私はちょうどその季節に訪れ、通りを歩きながら、落ち葉を踏む音とともに、仙台の文化の深さを感じていた。

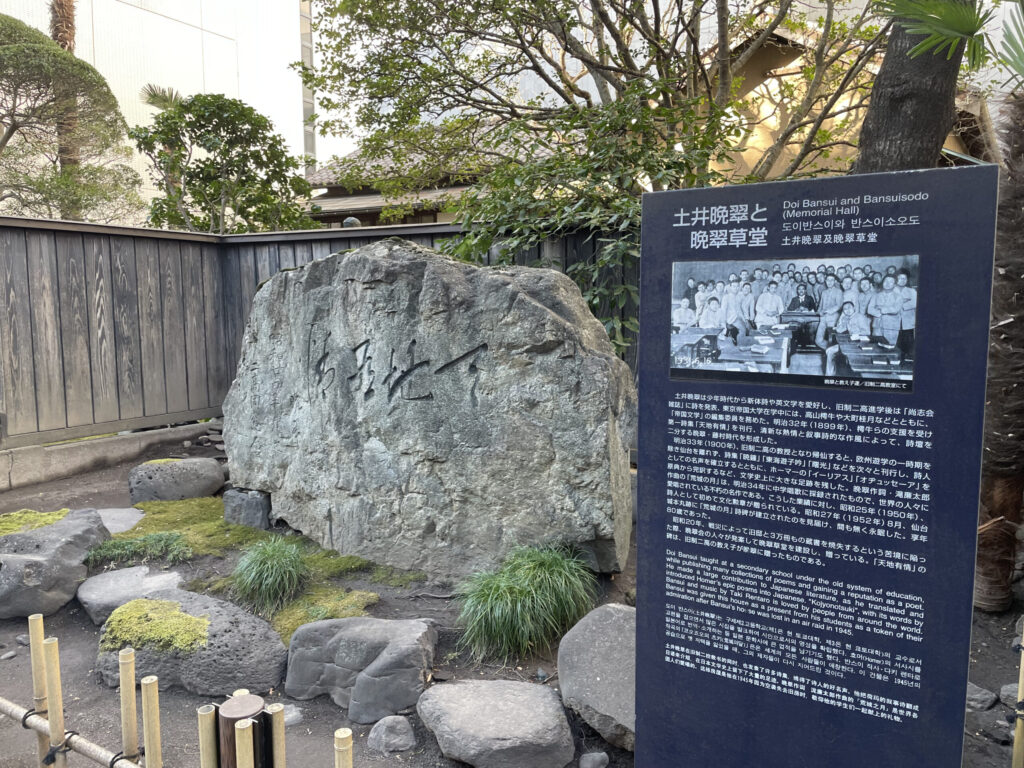

通りの途中には「晩翠草堂」がある。ここは、明治から昭和にかけて活躍した詩人・土井晩翠の旧居であり、現在は記念館として一般公開されている。私はその門をくぐり、静かな庭を歩きながら、晩翠が「荒城の月」を書いた部屋を覗いた。質素ながらも品のある佇まいに、言葉を紡いだ人の気配が今も残っているようだった。

晩翠通りは、ただの交通路ではない。それは、仙台が育んだ文学と文化の記憶を今に伝える“詩の道”でもある。今回は、この通りの地名の由来を中心に、銀杏並木と晩翠草堂を巡る旅を通して、仙台の文化の奥行きを探ってみたい。

参考

東北地質調査業協会「晩翠通りから原町本通りへ」

所在地:〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目

晩翠通りの読み方・語源・由来

「晩翠通り」と書いて「ばんすいどおり」と読む。仙台市青葉区の中心部を南北に貫くこの通りは、北四番丁から定禅寺通りまで約1.2kmにわたり、銀杏並木が美しく整備された市民に親しまれる道である。通りの名は、仙台出身の詩人・土井晩翠(どい ばんすい)にちなんで名付けられたもので、文学と都市景観が融合した仙台らしい文化的な通りとして知られている。

晩翠通りの命名は、昭和30年代以降とされる。戦後の都市整備が進む中で、仙台市は市民の文化的誇りを反映した通り名を検討し、地元出身で全国的に知られる詩人・土井晩翠の名を冠することとなった。晩翠は「荒城の月」の作詞者として知られ、東北大学で教鞭をとりながら仙台の文化形成に大きく貢献した人物である。

通り沿いには「晩翠草堂」がある。これは晩翠の旧居であり、現在は記念館として一般公開されている。私が訪れた際、門をくぐると静かな庭が広がり、木造の質素な建物が佇んでいた。中には晩翠が実際に使っていた机や書簡が展示されており、彼がこの地で言葉を紡いだ時間の重みを感じることができた。

晩翠通りのもうひとつの魅力は、通りを彩る銀杏並木である。昭和初期の都市緑化政策の一環として植樹された銀杏は、今では仙台市の「緑の名所100選」にも選ばれている。秋になると黄金色に染まり、通り全体が光に包まれるような景観となる。私が歩いた日も、風に舞う銀杏の葉が足元を彩り、通りを歩く人々の表情を柔らかく照らしていた。

晩翠通りは、ただの交通路ではない。それは、仙台が育んだ文学と自然、そして市民の誇りが交差する“文化の道”である。地名に込められた意味を辿ることで、仙台という都市の奥行きと、そこに生きた人々の記憶に触れることができる。晩翠通りという名は、仙台の文化的アイデンティティを象徴する存在なのだ。

参考

仙台市「晩翠草堂

せんだい旅日和「晩翠草堂 | 【公式】仙台観光情報サイト」

所在地:〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1丁目2−2

土井晩翠とは

土井晩翠(どい ばんすい)は、明治から昭和初期にかけて活躍した詩人・英文学者であり、仙台市の文化的象徴とも言える人物である。1871年(明治4年)に仙台で生まれ、東京帝国大学英文科を卒業後、東北帝国大学(現在の東北大学)で長く教鞭をとった。彼の文学活動は、仙台の知的風土を育む礎となり、地元では「仙台の詩人」として親しまれている。

晩翠の代表作は、何と言っても「荒城の月」である。この詩は、滝廉太郎の作曲によって広く知られるようになり、日本人の心に深く刻まれた名曲となった。詩の中に込められた哀愁と歴史へのまなざしは、明治期の日本人の精神性を象徴するものとして高く評価されている。

晩翠は、英文学の研究者としても優れた業績を残しており、シェイクスピアやバイロンなどの翻訳・紹介を通じて、日本の文学界に西洋文学の風を吹き込んだ。彼の詩は、格調高く、情緒豊かでありながら、庶民の心にも寄り添う言葉を持っていた。

仙台市内にある「晩翠草堂」は、彼の晩年の住居であり、現在は記念館として保存されている。草堂には、彼が実際に使用していた机や書簡、原稿などが展示されており、訪れる人々に晩翠の人柄と創作の息吹を伝えている。私が訪れた際も、静かな庭と木造の建物が、まるで時間が止まったかのような空気を醸し出していた。

参考

国立国会図書館「土井晩翠|近代日本人の肖像」

宮城県観光連盟「晩翠草堂 | 特選スポット|観光・旅行情報サイト 宮城まるごと」

まとめ

晩翠通りを歩くと、そこには仙台という都市の記憶が静かに息づいている。銀杏の葉が風に舞い、通り沿いの建物が夕陽に染まる様子は、まるで一篇の詩のようだ。通りの名は、仙台出身の詩人・土井晩翠に由来し、彼の文学的功績を讃える形で名付けられた。晩翠草堂を訪れると、質素ながらも品のある佇まいの中に、言葉を紡いだ人の気配が今も残っているようだった。

この通りは、北四番丁から定禅寺通りまでを結ぶ約1.2kmの道で、仙台市青葉区の中心部に位置する。東北大学や市民会館、晩翠草堂など、文化的施設が点在し、通り全体が仙台の知的・芸術的な空気を醸し出している。銀杏並木は昭和初期に整備されたもので、秋には黄金色のトンネルが現れ、歩く人々の目を楽しませてくれる。

晩翠通りは、ただの交通路ではない。それは、仙台が育んだ文学と文化の記憶を今に伝える“詩の道”でもある。地名に込められた意味を辿ることで、私は仙台の文化の奥行きと、人々の営みの豊かさに触れることができた。晩翠通りという名を口にするたび、私はこの町の誇りと、言葉の力を思い出す。これからも、この通りの灯りが消えることなく、次の世代へと語り継がれていくことを願ってやまない。

難読地名の背後には、必ず語るべき物語がある。「定義山(じょうぎさん)」は、読み方の意外性とともに、信仰の厚みを感じさせる地名である。定義山の由来や文化的背景については、別記事にて詳述しているので、ぜひ併せてご覧いただきたい。

投稿者プロ フィール

-

地域伝統文化ディレクター

宮城県出身。京都にて老舗和菓子屋に勤める傍ら、茶道・華道の家元や伝統工芸の職人に師事。

地域観光や伝統文化のPR業務に従事。